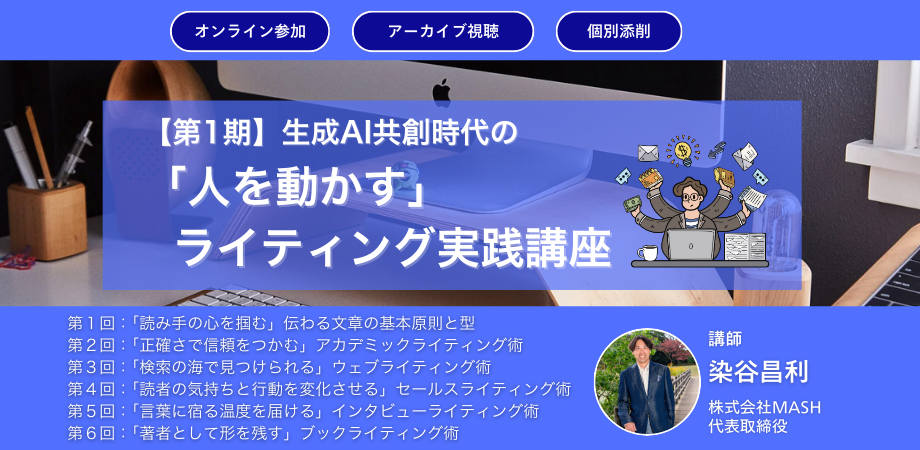

【第1期】生成AI共創時代の「人を動かす」ライティング実践講座

なぜ今、ライティング力なのか

いま、私たちを取り巻くライティングの環境は劇的に変わりました。

生成AIの登場により、かつては時間と労力をかけなければ書けなかった文章が数秒で生成される時代になっています。テーマを入力すれば、魅力的な記事タイトルや冒頭文、小見出しや本文もあっという間に作成されます。

便利になった一方で、多くの人が課題に直面しています。それは「どれも似たような文章になってしまう」ということです。誰が書いても、誰が生成しても、同じような構成・言い回し・例え話。そこに「あなたに依頼したい理由」や「あなたにしか書けない価値」が見えなくなってしまうのです。

こうした時代にこそ必要なのが、「読み手の心を動かし、行動を促す文章」です。

行動を促す文章とは、単に情報を並べるのではなく、

- 読み手が抱える不安や欲求を正確に掴む

- 共感を呼び、信頼を築く

- 最後に一歩踏み出す理由と勇気を与える

そんな構造と説得力を持っています。

だからこそ、これからのライターには以下の力が求められます。

- 人の行動心理を理解して文章が書ける

- 生成AIの力を効果的に借りつつ、最終的には自分の言葉で仕上げられる

- 企画から執筆、推敲まで一貫して対応できる

こうしたスキルを持つ人は、クライアントから「ぜひお願いしたい」と選ばれ続けます。そしてこの力は、一度身につければ業界やメディアが変わっても通用する資産になります。

文章は、書けるだけでは武器になりません。読まれ、信じられ、心や身体が動かされる文章こそが、これからのAI時代を勝ち抜く最大の武器となります。そのための環境と方法を、ここにすべて揃えました。

ちなみに、私の価格決定のポリシーは「今が一番安い」です。ご興味のある方はぜひこの機会にご参加ください。

「人を動かす」ライティング実践講座について

さて、前置きが長くなってしまいましたが、本題である講座の内容について触れていきます。 それぞれ独立した内容の講座なので、興味がある講座だけセレクトして受講して貰っても大丈夫です。

ですが、この6つの講座は連動しているので、すべて受講することで掛け算的に得られる内容は増えるように設計しています。

- 第1回:「読み手の心を掴む」伝わる文章の基本原則と型

- 第2回:「正確さで信頼をつかむ」アカデミックライティング術

- 第3回:「検索の海で見つけられる」ウェブライティング術

- 第4回:「読者の気持ちと行動を変化させる」セールスライティング術

- 第5回:「言葉に宿る温度を届ける」インタビューライティング術

- 第6回:「著者として形を残す」商業出版を加速させる生成AI活用ブックライティング術

読み手を動かす文章の型から、学術的な正確さ、検索に強い発信、セールスやインタビュー、そして商業出版まで。これほど広範囲にわたってライティングを実践的に学べる機会は決して多くはありません。

とはいえ、この案内文を読んだ人全員に参加してもらいたいわけではありません。共感してくれた、あるいは危機感を持った、それとも希望を感じた、少しでも心がざわついた人であれば、必ず何かを得てもらえるような内容になっています。

専門用語を羅列するような難しい内容にするつもりはなく、日常の言葉で丁寧に説明しますので、ぜひ一歩踏み出してみてください。なお、地理的な問題で現地参加できない方のためにオンデマンド(録画)配信のハイブリッド型で開催します。もちろん現地参加者にも後日、録画データは配布します。

本講座は以下のような方におすすめです。

- 生成AI時代でも通用する「人を動かす文章」を書けるようになりたい

- 案件獲得に直結するライティング力を磨きたい

- 企画から執筆、編集まで一貫して対応できるスキルを身につけたい

- 学びながら実績を作り、ポートフォリオを充実させたい

- 商業出版にチャレンジしたい

逆に以下のような方にはこの講座はおすすめしません。

- この案内文の中に隠されたライティングテクニックを「20個以上」見つけることができた

また、座学だけでなく、実際に手を動かしてスキルを上げたいという方に向けて、個別添削サービス付きのプランも提供します。ただし、添削については細かくサポートするために、現地受講・録画受講合わせて6人という少人数枠になります。そして、この6人については、記名制・報酬有りのライティング案件を優先的にご案内します。報酬としては一記事5,000円~10,000円ぐらいになる予定です。学びながら実績を積み、自分のポートフォリオに掲載できる成果物まで作ることが可能です。

さらに、全6回プランの受講者特典として、「複業案件獲得のためのプラットフォームと魅力的なポートフォリオ作成セミナー」動画(60分)をプレゼントします。私自身、複業プラットフォームから、行政機関や伝統企業、スタートアップ企業など数多くの案件を取得し、報酬を得ています。おそらくこのセミナーだけで、今回の講座費用は回収できると自負しています(申込者に後日、視聴URLを送付します)。

「長々とうるさい」「もう分かったから早く申し込ませろ」という行動派の人(嫌いじゃないです)は上記の決済ページからプランを選択してください。もうちょっと詳しく内容を知りたい慎重派の人(むしろそれが普通です)は、以降15,000字程度の文章で詳細を載せていますので熟読し、ご判断ください。

案内文解説の無料講座+講座説明会

案内文解説の無料講座(+講座説明会)開催しました。本来、公開する予定はなかったのですが、それなりに良い内容になったと思うので公開することにしました。

第2回目の無料講座(+講座説明会)開催しました。基本的な内容は一緒ですが、フォーカスしている箇所が違っていたり、第1回とは微妙に違いがあるので、興味のある方は見比べてみてください。

受講形式・料金プラン

【アドバンスプラン】

全6回オンライン参加(アーカイブ付き)

3ヶ月間個人添削

インタビューワーク

ライティング案件(3件予定)

オンラインコミュニティ参加権(Slackを予定)

定員6名 価格 132,000円

【ベーシックプラン】

全6回オンライン参加(アーカイブ付き)

オンラインコミュニティ参加権(Slackを予定)

価格 66,000円

【プレミアムプラン】

通常の講座がライティング力を高める学びの場だとすれば、プレミアムプランはその力を商業出版という成果に直結させる挑戦の場です。

商業出版は、誰にでも開かれた道ではありません。厳しい企画会議を突破し、読者に届く本を生み出すには、強い意志と継続的な努力が欠かせません。このプレミアムプランは、その挑戦に本気で臨む方のために用意した特別枠です。

プレミアムプランはアドバンスプランに加え、 1年間の個別出版コンサルティングを提供。企画立案から編集者への提案まで、商業出版に必要なプロセスを徹底的に伴走します。

私は受講生としてではなく、「共に商業出版を成し遂げるパートナー」として向き合うつもりです。だからこそ、正式申し込みの前にオンライン面談を行い、1年以内に商業出版企画を成立させる可能性があるかどうかを見極めます。挑戦する覚悟がなければ、この枠をお勧めすることはできません。

定員は限定1名。価格は550,000円。本気で自分の言葉を世に出したい、その覚悟を持った方だけに開かれた扉です。

※録画データは各講座終了後、5営業日以内にメールにて視聴URLを提供します。

購入特典「複業案件獲得のためのプラットフォーム選択と魅力的なポートフォリオ作成」セミナーについて

せっかくライティングを学んでも、「どうやって案件を取得すればいいのだろう」、「どのプラットフォームを使えばいいのか分からない」「プロフィールをどう書けば採用されるのか」という疑問は多くの方が抱える壁です。

本特典はそのギャップを埋め、あなたのスキルを実際の収入へ転換する具体的なロードマップを示します。

・案件獲得を加速させるプラットフォーム活用術

さまざまな複業プラットフォームの特徴を具体的に紹介しています。スタートアップ案件に強い、地方自治体と相性が良い、大企業とつながりやすいなど、それぞれの違いを理解し、最適な場でチャンスを掴む方法を解説します。

・「選ばれるプロフィール」や「志望動機」の作り方

単なる経歴の羅列ではなく、あなたの強みや物語を伝えるポートフォリオ作成術を伝授します。AIを活用した効率的な自己分析や言語化の方法も取り入れながら、相手の心を動かすプロフィールに磨き上げます。

・継続案件に繋げる信頼と権威性の構築

一度きりの受注で終わらせず、継続案件へと発展させるための戦略を公開。地方自治体や商工会などでの活動や資格取得による「社会的信頼度の高め方」、期日前の納品や迅速なレスポンスといった「選ばれる人」の行動習慣まで、具体的な実例を交えてお伝えします。

この特典動画は、通常1万円で販売している動画です。全6回コースを受講された方だけに贈る限定コンテンツとして、講座修了後すぐに実践へ繋げられる仕組みを整えました。

※視聴URLは講座申込後に送付します

講師プロフィール

染谷昌利

株式会社MASH 代表取締役

All Aboutアフィリエイト・副業ガイド

Yahooエキスパート(キャリア担当)

12年間の会社員時代からさまざまな副業に取り組み、2009年にインターネット集客や収益化の専門家として独立。

会社員時代は人事採用・人材開発・人事管理などの管理部門7年、営業・企業投資などの営業部門5年に従事しており、特に採用部門では新卒・経験者採用合わせて20,000人以上の面接を務めた経験を持つ。

独立後はインターネットメディアの運営とともに、ウェブライティングやインタビューライティング、ビジネス書・技術書の執筆を含む幅広いライティング活動を展開する。さらに、コミュニティ運営、書籍の執筆・プロデュース、YouTube活用サポート、企業や地方自治体の広報アドバイザー、講演活動など、複数の業務に取り組むポートフォリオワーカー。北海道滝上町、宮崎県宮崎市、長崎県壱岐市、熊本県熊本市、東京都中央区のアドバイザーも歴任。

現在は複業(副業・兼業)の重要性を伝えるため、新聞や雑誌、ウェブメディアの連載や取材の傍ら、マスメディアへの働きかけをおこなっている。

著書・監修書に『ポートフォリオ型キャリアの作り方』『ブログ飯 個性を収入に変える生き方』(インプレス)、『副業力』『Google NotebookLM 徹底活用術』(日本実業出版社)、『アフィリエイトの教科書』『ブログの教科書』(ソーテック社)、『成功するネットショップ集客と運営の教科書』(SBクリエイティブ)、『クリエイターのための権利の本』(ボーンデジタル)、『複業のトリセツ』(DMM PUBLISHING)など56作(2026年2月現在)。

各講座の詳細

ここからは全6回にわたる講座内容の詳細をご紹介します。

改めて記載しますが、各回は独立して学べるテーマを扱いながらも、通して受講することで文章力が段階的に広がり、互いに補い合う設計になっています。基礎から専門的な技術、実務に直結するスキルまで、どの回も「すぐに使える学び」を意識していますので、ご自身の目的にあわせて読み進めてください。

講座はすべてオンライン(Zoom)で開催します。昼間、あるいは夜しか参加できないという声もいただいているので、1日2回開催することにしました。

基本的な講義内容は一緒なので(質問次第で多少変わります)、昼夜どちらか一方の講座に参加してもらえば大丈夫ですが、両方参加してもらってももちろん問題ありません。また、(おそらく夜の講座を)録画もしますので、後日、アーカイブで視聴して貰う形でもOKです。

なお、アーカイブはセミナー終了後、5営業日を目安に共有します。

第1回:読み手の心を掴む!「伝わる文章」の基本原則と型

2026年3月11日(水) 13時~15時/20時~22時

この講座では、「行動を促す」文章の土台となる基本を学びます。単なる説明で終わらせず、読み手の共感を引き出し、最終的に行動へと導く構成要素を身につけます。

主張(メッセージ)の重要性とその効果的な伝え方に加え、内容の充実度と読みやすさ・面白さを両立させる文章設計。さらに、文章の基本構造である「主張+自己語り」の考え方や、三角形型(頭括型)・逆三角形型(尾括型)・ダイヤモンド型(双括型)といった文章の型も紹介しながら、読者が安心して読み進められる基盤を整えていきます。

別に欲しくもなかったのに、買う気なんてなかったのに、なんとなく連れて帰ってきて、気付いたら部屋の片隅でこちらを見ている招き猫がいる。そんなことありませんか?

でも、なんで買ったのかを突き詰めて考えたことってありますか?なんとなく買って、なんとなく飾っただけで、普段の生活に戻ってしまう人がほとんどだと思います。

ポイントをしっかり押さえて情報を伝達することで、人は欲しくもなかった商品に興味を持ち、手元に置きたくなり、財布の紐を緩めるわけです。心理的障壁を取り除いて、買う理由を提供してあげて、未来の豊かさをイメージさせてあげれば、人はモノを購入するんです。商品購入だけでなく、イベント参加者やコミュニティメンバーの募集でも基本は一緒です。

「最近は動画、特にショート動画が情報発信の主流になっていて、テキストコンテンツは下火だから、今さら文章力を身につけてもあんまり意味がないんじゃない?」と考えている人も確かに多いと思います。

でも少しだけ考えてみてください。

もしあなたが動画を収録することになったとき、いきなりフリートークで90秒間よどみなく話すことはできるでしょうか?15分間、映画「国宝」の吉沢亮と横浜流星の艶やかさを語っているYouTuberは、その瞬間で思いついたことを話しているのでしょうか?

違いますよね。そこにはきっと台本があります。おもしろく、わかりやすく、そして視聴者を飽きさせないための情報を文章化し、練習し、編集し、一本の動画に仕上げているわけです。

例えば就職・転職活動の場をイメージしてみてください。いくら高度なスキルを保有し、数多くのプロジェクトを成功に導いていたとしても、その実績を上手に採用担当に伝えられなければ、適切なポジションと待遇を得ることは難しいでしょう。

ChatGPTに尋ねても適切な回答が表示されないのは、質問する能力、そう、文章を構築する力が足りていない可能性が高いです。

私は複数の地方自治体の広報アドバイザーの職にも就いています。実際に現地に行って感じたのは、地域には素晴らしい観光資源や美味しい料理が溢れているのにも関わらず、その魅力が100%、世の中に浸透していることはありません。多く見積もっても30%程度でしょう。

自分でビジネスをしている人も同様です。いかに素晴らしい商品・サービスを提供していたとしても、適切な人に、適切な内容を届けなければ存在していないことと同じです。

時々、X(Twitter)で呟いているので知っている人もいるかと思いますが、私は5年前からテスラという電気自動車に乗っています。

電気自動車とガソリン車との違い、自動運転を代表とする機能の紹介、税金や燃費(電費)等の維持費、注文方法、購入特典などをブログで発信し、そのブログ記事の紹介リンクからカウントできるだけで20台以上のテスラ車が売れています。金額にすると約1億2千万円です。

平均600万円以上もする車をブログ記事を信用して購入するモノ好きが、日本国内に20人以上存在するのです。

いかがでしょう?現在の動画トレンドに隠れてはいますが、文章が書けることは立派なスキルで、あなたの生活を大きく変化させることが理解できたでしょうか。逆に文章力や伝達力が欠如している、100の魅力を10しか伝えられない人は、何かを成すことが大変な時代になっています。

とはいえ、いきなり「文章を書いてみろ」と言われて、魅力的な言葉を紡げる人は少数です。少数どころか皆無と言ってもいいでしょう。

さらに文章には詩や物語、レポート、論文、セールス文など、さまざまな種類があります。ですから、特に初回はあなたのメッセージを読み手に届けるための方法、あなたというキャラクターの出し方、熱量の伝え方などなど、読み手が行動に移したくなるための技術にフォーカスして解説します。

あくまでも私の主観ですが、ライターと名乗りつつ、文章は単なるレポートにしかなっていない人(記事)が本当に多いです。レポーター的な文章の書き方が悪いわけではありませんが、主張のない(主張になっていない)文章ばかり書いていると表現者としての能力は伸びません。強いメッセージを込めるやり方を学んでおくことで、自分の能力の幅は広がります。

コピーライターになりたいのかコラムニストになりたいのか、ビジネス書の作家になりたいのかジャーナリストになりたいのか。それぞれ求められるスキルは違います。とはいえ、自分の個性を魅力的に表現できる能力は必ず役に立ちます。今回、この講座に参加することでライティングの重要さを肌感覚で理解するでしょう。

ちなみにこの長大な案内文も、初回講座で解説する技術を駆使して書いています。この文章を読んだ上で講座に参加すると、答え合わせになって面白いかもしれません。

第1回講座のコンテンツ

1.文章には種類がある

説明書、レポート、セールスライティング、物語・エッセイの違い

読者の「読む目的」によって文章の役割は変わる

書き手が意識すべき「文章の型」

2.文章を書く目的を定める

「伝えるため」か「行動させるため」か

読み手が文章を通じて得る価値を明確化する

目的を曖昧にした文章が響かない理由

3.伝わる文章とは何か

「分かる」と「腑に落ちる」の違い

心に届く文章の3条件(理解・共感・納得)

読者の「3つのNot」を突破する視点

4.行動までの心の壁を乗り越える

無関心 → 関心 → 関係 → 行動のプロセスを理解する

希望と恐怖がモチベーションに与える影響

「行動する理由」を提示する文章の工夫

5.文章の質を決める3つの要素

主張(メッセージ)があるか

主張を支える構造が整理されているか

読者が最後まで読めるリズムと文体か

6.主張を届けるための型

主張を際立たせる4つの型

主張を理解させるための手順

文章を書くための4つの型+α

7.読者を引き込む実践的テクニック

蛇行と深み

青汁と化学調味料

ユーモアと真面目さのバランス

謎掛けと種明かし

五感の移動で臨場感を生む

抽象と具体の往復

視点のスイッチ

8.効果的な文章形式

同格・対比・因果の3つの文章形式

3つを同時に満たす表現形式の可能性

脳を支配する2つのシステムとの関係

9.人の心を動かす7つの要素

それぞれの要素を文章に組み込む方法

読者が「思わず動いてしまう」仕組みづくり

第2回:「正確さで信頼をつかむ」アカデミックライティング術

2026年3月25日(水) 13時~15時/20時~22時

この講座では、客観的な根拠をもとに、説得力ある主張を構築するアカデミックライティングに焦点を当てます。

アカデミックライティングとは、論理的で客観性の高い文章を体系的に組み立てる技術です。もともとは大学や研究機関において論文や調査報告を書く際に重視されてきたもので、学術的な知の共有に欠かせないスキルとされています。

この技術は単なる文章力の向上にとどまらず、思考の筋道を整理し、第三者にも伝わる形で表現する力を養うのが本質です。レポートや論文、専門書、調査報告書といった学術分野はもちろん、ビジネスの企画書や行政文書、教育現場の資料作成などでも高く評価されています。

その核となるのは「根拠に基づいた主張」と「わかりやすい構造」です。序論でテーマや問題意識を提示し、本論で事実や分析を積み重ね、結論で説得力のある示唆を示す。こうした骨組みがあってこそ、文章は初めて読まれる価値を持ちます。

なぜ今、アカデミックライティングを学ぶべきなのか

現代の情報環境は玉石混交です。SNSやネット記事には、根拠のあいまいな意見や印象だけで書かれた文章があふれています。その中で、論理的かつ信頼性の高い文章を書ける人はごく一部の存在です。だからこそ、今の時代にこそ求められるスキルなのです。

この力は、日常の仕事に直結します。

- 企画書や提案文が「要点がすぐ伝わる」と評価され、採用や契約につながる

- AIを活用して集めた情報を整理し、データとストーリーの両面から説得力あるレポートにまとめられる

- 専門的な知識や経験を、誰にでも理解できる言葉に変換し、共感や信頼を得られる

言い換えれば、この力を持たないままでは、無数の石に紛れ、せっかく磨き上げた研究成果や企画、アイディアの輝きが見えなくなってしまいます。本講座では、そのギャップを埋め、確かな成果につなげるスキルを体系的に身につけます。

文章構造の理解

三段論法、序論・本論・結論、パラグラフ構造といった型を理解することで、文章の「骨組み」をしっかり作り上げる力を養います。

根拠の収集と整理

信頼できる情報源の選び方、引用ルール、事実と意見の切り分け、矛盾や重複を避ける情報整理術を学びます。

生成AIによる効率化

NotebookLMを代表とした「情報整理支援AI」を活用し、膨大な情報から要点を抽出し、構成案を迅速に作成。AIを下書き作成や論理チェックに使い、人間の判断で精度を高めます。

最終的なブラッシュアップ

専門性を損なわずに平易さを整え、専門家からは信頼を、一般読者からは理解を得られる文章へと磨き上げます。

感覚や思いつきだけでは届かない場所まで、あなたの言葉を運ぶのがアカデミックライティングです。研究者でなくても、ビジネスパーソン、フリーランス、発信者にとって、この技術は強力な武器になります。

根拠と構造を備えた文章は、時代や流行が変わっても揺らぎません。あなたの発信に、長く残る信頼と影響力を与えるための一歩を、この講座で踏み出してください。

第2回講座のコンテンツ

1.アカデミックライティングとは何か

一般的な文章との違い

学術的文脈における「正確さ」「客観性」「説得力」の必要性

レポート、論文、調査報告などでの活用シーン

文章力=「社会的評価」に直結

2.学ぶことの重要性

専門的知識を社会へ伝えるときの「翻訳力」

社内提案や調査報告に応用したときの効果

3.リサーチの基礎と応用

信頼できる情報源の見極め方

避けるべき情報源

効率的に情報を集めるための手順

自分の主張を裏付ける根拠の整理

4.アカデミックライティングの三本柱

主張:文章全体の軸をどう設定するか

根拠:リサーチで得たデータや先行研究をどう活用するか

論証:主張と根拠をどう結びつけるか

5.パラグラフライティングの基本

1パラグラフ=1メッセージの原則

主張・補足・結論の順に展開する段落構造

段落の積み上げによって論理展開が明快になる

悪文と模範文を比較し、構造の効果を学ぶ

6.全体構成への応用

段落が積み上がると「論文」「レポート」になる

三角形型(頭括型)、逆三角形型(尾括型)、ダイヤモンド型(双括型)

読者の理解プロセスに沿った文章設計の方法

7.AIを使ったアカデミックライティング支援

NotebookLMによる要点抽出・構成案生成

ChatGPTを用いたパラグラフの生成

AIはあくまでもリサーチや草稿の補助

8.推敲とブラッシュアップ

専門用語をわかりやすく言い換える方法

論理の飛躍を修正する

読みやすさを高めるリズムの整え方

完成度を高める「書き直し」の習慣

第3回:「検索の海で見つけられる」ウェブライティング術

2026年4月8日(水) 13時~15時/20時~22時

インターネット上に無数の記事があふれる現代において、ただ「良い文章」を書くだけでは読者に届ことはありません。検索結果に埋もれ、SNSのタイムラインの中で流れてしまえば、その文章は存在しないのと同じです。ウェブライティングで成果を出すには、記事が「見つけられ、読まれ、行動につながる」ように設計することが欠かせません。

SEO(Search Engine Optimization=検索エンジン最適化)の観点から言えば、検索エンジンに評価される記事を書くための基本が必要です。キーワードの選定や検索意図の把握、見出しや構成の最適化は、プロのライターなら誰もが身につけている必須スキルです。

しかし今の時代はそれだけでは不十分です。記事の拡散経路は検索だけではなく、X(旧Twitter)やFacebook、InstagramといったSNSにも広がっています。SNSでシェアされやすいタイトルや切り口を意識できるかどうかが、記事のリーチを大きく左右します。

さらに検索結果においてAIによる概要表示(AI Overview)が広がるなかで、AIO(AI Optimization=AI検索最適化) の視点も求められるようになってきました。AIが要約で拾いやすい構造、明確な見出しや因果関係の整理、信頼できる出典の明記といった工夫が、記事をAI経由で読者に届ける力を強めます。SEOは依然として重要ですが、それを土台にAIOやSNS拡散まで視野に入れることが、これからのライターに欠かせない設計力となります。

いずれにせよ重要なのは、「読者が行動したくなる文章」をどう紡ぎ出すかです。役立つ情報を書くだけでは、人は動きません。共感を得て、納得し、最後に行動に移すまでを支える仕組みがライティングには求められます。そのためには、読者の心理を理解し、説得力と信頼性を持たせる工夫が不可欠です。

近年はChatGPTなどの生成AIの登場によって、記事作成の効率化が大きく進みました。テーマの絞り込み、魅力的な導入文、小見出しの候補といった作業はAIに大いに助けてもらえます。しかしAIが生成する文章は単調になりがちです。そのまま使うのではなく、自分ならではの比喩や独自の視点を加え、読者を引き込む記事へと磨き上げることが、ライターとしての価値を決定づけます。

そして何よりウェブライティングスキルは「収入」に直結します。検索に強く、SNSで広がり、最後まで読まれて行動につながる記事を書けるライターは、クライアントから高く評価され、継続案件を任されやすくなります。

継続案件が増えるということは、案件ごとの調整や営業に割く時間が減り、実質的な時給も大幅に上がることを意味します。単なる文章力ではなく、「成果を出すライティング」こそが、あなたの報酬を押し上げる最大の武器となるのです。

本講座では、ウェブライティングの基礎から応用、SNSを意識した記事の見せ方、そしてAIを「共創のパートナー」として活用しながら編集力を磨く方法までを学びます。そのスキルに身につけ、案件獲得から収入アップへとつなげる力を養っていきましょう。

なお、無記名ではありますが、時折、以下のような記事を提供し、現役としての筆を止めないようにしています。教える立場になると、自分では文章を書かなくなる人もいますが、それでは現場感覚が失われてしまうと考えています。

車両管理とは?重要性と業務ポイントを紹介

アルコールチェッカーの正しい使い方と企業に合った選び方を解説!

私は実際に記事を書き続けることで、理論だけでなく実務にも裏打ちされた指導を行えるよう心がけています。

第3回講座のコンテンツ

1. ウェブライティングとは何か

SEO=検索エンジン最適化の基本的な意味

「読者に好かれる記事」と「検索エンジンに好かれる記事」の両立

見つけられることが第一歩、行動へ導くことがゴール

ウェブライターの報酬や継続案件と直結する理由

SEOは終わりじゃない、AIO時代の新しい視点

2. 読まれる記事の設計

3つのNotの壁

読みやすさ・滞在時間の重要性

行動を生む文章設計=セールスライティングの基礎

成果を出すライターが必ず意識している「結論先出し(アンサーファースト)」

3. SEOの基礎から応用

キーワード選定と検索意図の把握

指定キーワード+関連ニーズをどう拾うか

検索上位記事のリサーチ方法

見出しと構成の最適化

記事設計(アウトライン作成)の徹底

公的データ・論文・一次情報の活用による根拠と信頼性の向上

4. 読まれるタイトルとSNS拡散

タイトルは記事の成否を決める「入口」であることを理解する

魅力的なタイトルの条件(具体性・ベネフィット・意外性)

SNSで拡散されやすい切り口の作り方(共感・驚き・即効性)

炎上しないためのバランス感覚(釣りタイトルとの線引き)

5. 案件の探し方と継続獲得のコツ

マッチングプラットフォームの活用

編集プロダクションへのアプローチとポートフォリオの充実

案件継続の秘訣

納期厳守・リライト対応の柔軟性・丁寧なコミュニケーション

6. 生成AIの活用と編集力

AIで効率化できること

テーマ選定やリード文の草稿作成

小見出し案の複数生成

AIの限界と編集の重要性

誤情報(ハルシネーション)の検証と修正

推敲と第三者チェックの徹底

7. 倫理と信頼性

フェイクニュースや誤情報拡散を避ける

出典を明記し、引用のマナーを守る

読者との信頼関係を壊さない記事づくり

8. ライターとしてのキャリア形成

単発記事から「メディア全体」や「オウンドメディア運営」へのステップアップ

専門領域を持つライターになる(金融、医療、教育など)

書くだけでなく「編集・ディレクション」に進むキャリアパス

第4回:読者の気持ちと行動を変化させるセールスライティング術

2026年4月22日(水) 13時~15時/20時~22時

この講座では、セールスライティング、特にランディングページで購買行動を促す技術に特化して解説します。

ランディングページ(LP)とは、広告や検索、SNSのリンクから訪れた人を申し込みや購入といった「ひとつの行動」に導くために設計された専用ページのことです。読者が最初に触れる場所であり、その数秒で「読むか」「離脱するか」が決まります。

セールスライティングとは、単に「売り込む文章」を書くことではありません。読者の心を動かし、最終的に行動へと導くための技術です。人は合理的に判断しているように見えて、実際には「感情」に左右されています。だからこそ、商品の説明や事実の列挙だけでは不十分です。心に響くストーリー、未来を想像させる希望、あるいは放置すれば損をするという恐怖。こうした感情のスイッチを押す文章が必要になります。

さらにランディングページでは、人の視線がZ型やF型といった一定のパターンで動くことを踏まえ、コピーや画像を適切に配置する工夫が欠かせません。構成と心理、両方を理解して設計することが、行動につながるページ作りの核心です。

トップのキャッチコピーで心をつかみ、スクロールを進めるごとに「欲しい」「試したい」という感情を積み重ね、最後の申込みボタンで自然に行動へ誘う。これがLP設計の基本です。

セールスライティングには、人を動かすための型が数多く存在します。中でも、文章の説得力を高めるには「論理のつなぎ方」を意識することが重要です。たとえば、同じレベルの情報を畳み掛けて共感を呼ぶ「同格」、違いを鮮やかに際立たせる「対比」、そして原因と結果を結びつけて理解を深める「因果」など。これらを適切に使い分けることで、読み手に強い納得感を与えられます。

さらに、現状と理想を比較する「ビフォーアフター型」、恐怖や損失回避を突きつける「恐怖型」、未来の可能性や成功を提示する「希望型」といった手法も効果的です。状況に応じて組み合わせれば、読者を引き込み、行動につなげる文章を書くことができます。

これらの技法を自在に使い分けることで、文章はただの説明から「心を揺さぶるメッセージ」へと進化します。読者の感情に火を灯し、行動へと自然に導くためには、どの型を選び、どう組み合わせるかが重要になります。

もちろん、生成AIの活用も欠かせません。キャッチコピー、ヘッドコピー、見出し、訴求ポイント(ベネフィット)。こうしたアイディア出しにおいて、AIは瞬時に複数の案を提示できる点で優れています。しかし、そのままでは抽象的でテンプレート的になりがちです。

ここに「あなた自身の体験」「読者の具体的な悩み」を肉付けし、文章を研ぎ澄ますことこそ、AI時代のライターに求められる編集力です。AIを下書きとして活用しつつ、人間にしか出せない熱量や視点を加えることで、唯一無二の文章が生まれます。

また、セールスライティングは「売り込み」のためだけに存在する文章術ではありません。

自分の企画を通したいとき、社内で新しい提案を採用してほしいとき、研究や専門知識をわかりやすく社会に届けたいとき。「人を動かす」という本質はどの場面にも共通します。この技術を身につければ、あなたの文章は単なる説明ではなく、誰かを変化へと導く力強いメッセージとなるのです。

この講座で学ぶ知識は、明日からの実務に直結し、ライティングで成果を上げるための強固な基盤となるでしょう。

第4回講座のコンテンツ

1. セールスライティングの全体像

情報発信とセールスライティングの決定的な違い

マーケティングファネルとの関係

多くの文章が「行動」につながらない理由

2. 読者心理を理解する

行動を左右する3つの心理要素

欲求(快楽追求 / 苦痛回避)

信頼(根拠・権威・証拠)

安心(リスク回避・保証)

感情アプローチのバリエーション

恐怖型:行動しないリスクを意識させる

希望型:理想の未来を描かせる

同格:自分と同じ立場の声で共感させる

対比:失敗と成功、過去と未来のギャップを示す

男性脳と女性脳の違い

人は理屈ではなく感情で動き、理屈で正当化する

3. ランディングページ設計の徹底理解

LPは「一つのゴール(申込・購入)へ導く専用ページ」

成功LPの構造

ヘッドコピー/見出し(注意を引く)

共感と問題提起(悩みを代弁する)

解決策の提示(ベネフィットの明示)

根拠(データ・事例・専門家)

社会的証明(レビュー・お客様の声)

具体的提案(サービス・価格・特典)

行動喚起(ボタン・期限・保証)

ポストスクリプト/ 追伸

ページ内の「視線誘導」と「滞在時間アップ」のテクニック

視線誘導の型:Z型・F型

Z型:視線が左上から右上、右下へ流れる(広告・ファーストビューに有効)

F型:上から下へ「Fの形」で読まれる(記事・テキスト主体のページで有効)

4. セールスライティングのフレームワーク

QUESTフォーミュラ

OATHの法則

ワンメッセージ・ワンマーケット・ワンアウトカム

5. コピーライティング技法の実践知識

ベネフィットと特徴の違い

読者を引き込むキャッチコピーの型

数字型「たった3日で〜」

質問型「あなたはまだ〜で悩んでいませんか?」

比喩型「文章は料理に似ている」

逆説型「実は努力しないほうが結果が出る」

コピーライティングのビフォーアフター

Before:機能や状態をただ列挙する説明文

After:ベネフィットに変換し、感情に刺さる訴求へ

信頼を補強する要素

データ(統計・調査結果)

権威(専門家コメント)

実績(人数・年数・金額)

セールスライティングで多用される心理効果

希少性(限定)

社会的証明(支持率)

アンカリング(ハイボールテクニック)

6. 生成AI活用と編集のコツ

AIに任せられること

キャッチコピー案を100本生成 → 人間が選別

FAQ・比較表の作成

想定読者の悩みリスト化

AIでは補えないこと

リアルな体験談

感情のニュアンス

読者との関係性を築く「声」

読者の疑問を先読みして補足する

7. セールスライティングを支える補助要素

ストーリーテリングの力

ビジュアル要素の活用

スマホユーザーを意識した視認性

8. セールスライティングの本質

セールスライティングは「心理 × 構成 × 信頼」の掛け算

LPは単なるページではなく「行動を起こさせる仕組み」

AI時代だからこそ「編集力」と「声(個性)」が差別化要素

ライフタイムバリューの最大化

第5回:「言葉に宿る温度を届ける」インタビューライティング術

2026年5月13日(水) 13時~15時/20時~22時

いまや生成AIを使えば、整った文章を誰でも簡単に作れる時代になりました。けれども、AIがどうしても再現できないものがあります。それが人と人の対話から生まれる「声の温度」と「感情の揺らぎ」です。

インタビューは、表面的な情報を並べるだけでなく、取材対象者がどう考え、なぜその行動に至ったのかという背景を掘り下げる営みです。その言葉には生きたリアリティが宿り、読者の心を強く動かします。

インタビューライティングは、単に質問を投げかけて答えを書き起こすだけでは成立しません。相手を理解するための徹底した事前リサーチ、信頼関係を築きながら本音を引き出す質問力、そして語られた言葉を編集で磨き上げて「読まれる物語」に仕立てる構成力。この三つが噛み合って初めて、価値のあるインタビュー記事が生まれます。

本人の語り口やニュアンスを残しつつも、読者に伝わりやすい形に整える。そこには、記録者でありながら表現者でもあるライターの技術が必要です。この講座では、インタビューを成功に導くための準備から実践、原稿化までを体系的に解説します。

- 調べ方ひとつで質問の深さが変わる「リサーチの技法」

- 相手が話しやすい空気をつくる「場のデザイン」

- 核心を突きながらも押しつけない「質問の組み立て方」

- 文字起こしを効率化し、要点を見失わない整理術

- 語り口を活かしながら論理的に読ませる編集のコツ

さらに、ChatGPTなどの生成AIを活用して要点の整理や構成案を素早く出す方法も紹介します。AIは効率化の強い味方ですが、そのままでは味気ない文章になりがちです。だからこそ、人間の感性で「温度を宿す文章」へと仕上げる編集力が不可欠です。AIと人間の役割を切り分けることで、スピードとクオリティを両立させるノウハウを実践的に学びます。

インタビュー記事は、ライターにとって最も価値の高い実績のひとつです。企業のオウンドメディアや採用広報、書籍や雑誌の特集など、インタビュー案件は常に需要があります。実際に掲載された記事は、そのままポートフォリオとして信頼を築く武器となり、次の仕事に繋がります。

「誰かの思いを言葉にし、それを多くの人に届ける」という体験は、読み手の共感を呼ぶだけでなく、書き手自身のキャリアを豊かにします。文章に温もりを与え、相手の物語を社会へ橋渡しする。その技術を体系的に学べるのが、この第5回目の講座です。

私がこのテーマをとりわけ重視するのか。その理由は、ライターとしての説得力は「現場」に根ざしていると確信しているからです。講師業に専念して現場を離れた途端、言葉の重みを失ってしまうライターを数多く見てきました。だからこそ私は「教えるだけの人」にはならないと決めています。

今も現役でインタビュー記事やイベントレポートを執筆し続け、取材現場の緊張感や会場の熱をそのまま文章に落とし込んでいます。こうした実務の積み重ねがあるからこそ、机上の空論ではなく、現場で役立つ実践的なライティングを伝えられると考えています。

以下はその一部の実績です。

一度は仕事人生を諦めた金谷武明がGoogleにたどり着くまで、そしてこれから

「誰もがエンジニアリングを楽しめる世界」を目指すプロジェクトの現在地と、ユーザベースが向かう未来

伊吹とよへのタテガタ動画レシピ。vol.1 〜生活者はどんな動画がお好き??~<前篇>

伊吹とよへのタテガタ動画レシピ。vol.1 〜生活者はどんな動画がお好き??~<後篇>

【イベントレポート】生成AIがビジネスの未来を切り拓く Hakuhodo DY ONE×日立ソリューションズ協創オンラインイベントレポート

第5回講座のコンテンツ

1. なぜ今インタビューライティング力が重要なのか

生成AI時代でも、人の「声」や「感情の揺れ」を正しく伝える価値は失われない

誰かの経験や知恵を一次情報として記録し、未来に残す社会的意義

「本人の言葉」には納得感・説得力・リアリティが宿る

2. インタビュアーの価値

表面的な情報ではなく「なぜそう考えるのか」を掘り下げる役割

対話によって取材対象者の思考を整理・言語化するサポートになる

読者に「感情の温度」を届けることができる

3. 事前準備の徹底

編集者・依頼者との打ち合わせ(目的、納期、文字数、報酬)

取材対象者の著作・記事・SNSなど徹底した下調べ方法

掲載媒体の特徴を把握(想定読者層・文章のトーン)

質問項目のリストアップ(必須質問・深掘り質問・アイスブレイク用)

4. インタビューの技法

不安を取り除く:趣旨・質問・進め方の共有

深掘り質問の工夫:「なぜ?」ではなく「どういう経緯で?」と聞く

話しやすい空気を作る:服装、表情、相づち、沈黙の扱い

相手の話を奪わない・リサーチを活かして掘り下げる

5. 編集と仕上げ

文字起こしと情報整理

Notta、Google Pixelの文字起こし機能などの活用

ChatGPT・NotebookLMで要約・分類を行い、下書きを効率化

原稿化のポイント

本人の語り口を残す

事実確認とハルシネーション対策

読みやすい流れに構成し直す

タイトル・リード文の工夫

6. AI活用の現実と限界

効率化できる部分:要点整理、分類、構成案、タイトル草案

任せてはいけない部分:声の温度、感情の機微、ニュアンスの表現

ハルシネーションを防ぐチェックの仕組み

「AIを補助輪として使い、最後は人間の耳と感覚で仕上げる」姿勢

7. インタビュー記事の基本構成

導入は「誰が・いつ・どこで・何を語るか」を示す

本編は要点を整理し、発言を交えて伝える

結びでは学びや価値を凝縮する

イベントレポートにも応用できる基本の型

8. インタビューライティングの本質

インタビューは「相手の言葉をすくい取り、温度を伝える仕事」

AIは補助にとどまり、人の感性と編集力が仕上げを決める

記事はポートフォリオとなり、信頼できる実績に直結する

第6回:著者として「成果」を出す!「商業出版」を加速させるAI活用ブックライティング術

2026年5月27日(水) 13時~15時/20時~22時

自分の書いた本が全国の書店に並んでいる光景を、想像したことはありませんか。紀伊國屋やジュンク堂、あるいは地元の書店で自分の名前を見つける。そんな夢を抱きつつも、「自分には無理だ」と諦めてしまう人は少なくありません。

ありがたいことに、私はこれまで単著12冊、共著17冊、監修16冊、企画・編集協力9冊の計54冊を出版し、さらにインタビュー協力を含む書籍も複数あります。通算の増刷率は6割を超え、時代に合わせた改訂版も作成し、なおかつ今も出版依頼をいただき続けています。これは特別な才能ではなく、正しい知識を持ち、行動し続けた結果に過ぎません。

商業出版は、多くの人にとってキャリアを大きく変える契機となります。一冊を世に送り出すことは、自らの経験や知識を体系化し、「自分の言葉」として社会に発信する営みです。そこから講演や研修、メディア出演、次の出版へと機会が広がり、キャリアの可能性が一気に拡張していきます。

一方で、出版には現実的な壁も存在します。企画をどう立てるか、編集者にどう提案するか、原稿をどのように書き進めるか、多くの人が迷いやすい領域です。書籍の著者になるためには、知識と行動力の両輪が欠かせません。

この講座では、まず出版の仕組みと現実を整理し、企画の立て方、編集会議で評価されるポイント、著者に求められる姿勢を解説します。続いて、自分の経験を出版に値するテーマへと変換する手順、プロフィールの書き方、筆が止まる場面を突破する工夫、読者を動かす原稿の仕上げ方を学びます。

さらに、生成AIの活用も取り上げます。アイディアの整理や章立ての提案、導入文や魅力的な小見出しの比較検討、あるいは執筆初期の下書き生成など、AIは「材料集め」や「下書き作成のサポート」として大きな力を発揮します。そこに自分の声や体験を重ね、事実確認を徹底することで、効率と独自性を両立できます。

最終的に原稿の価値を決めるのは著者自身の言葉です。読者が求めるのは「本人だからこそ語れる経験と感情」であり、それを言葉に落とし込む力こそ代替不可能なものです。この講座では、AIを伴走者として使いながらも、自分の言葉で伝える力を磨きます。そして出版をゴールではなくキャリアの起点に位置づけ、著者としての第一歩を踏み出せる状態を目指します。

なお、講師は早稲田大学社会人向け教育プログラム「『人生の可能性』を広げる 本づくり講座-構成・執筆・出版・PRまでトータルに!-」にて講師、および受講者全員に対して企画や文章の添削など、出版にまつわるサポートを8ヶ月間にわたり担当しています。

出版は一夜にして成し遂げられるものではありません。知識や経験を棚卸しし、形にし、試行錯誤を重ねて積み上げる必要があります。準備を怠ればチャンスを逃しますが、今から学びを始めれば、1年後には本屋に自分の名前を見る未来も現実に近づくでしょう。

最終回にふさわしく、この講座は出版を志す人に実践的で具体的な道筋を提示します。あなたの中に眠る言葉を、一冊の本へと結実させる第一歩を踏み出してください。

第6回講座のコンテンツ

1.出版の意義と現状

出版業界の今と変化の背景

出版社が本を出す理由とそのビジネスモデル

出版は有名人だけの特権ではない

2.出版のリアルなプロセス

出版までの流れ

出版のパターンと、それぞれの特徴

スケジュールの目安と準備の重要性

ここ数年で売れている5つのジャンル

3.著者に求められる要素

あなたは誰ですか?

社会的信頼度を高める方法

読者が会いたくなる著者像の作り方

プロフィールと企画書、SNSに共通する視点

4.企画を「出版に値する言葉」に変える

読者ニーズと自分のメッセージを掛け合わせる方法

企画書に必要な3つの要素と必須項目

組み合わせで独自性を出す企画発想法

6.執筆のプロセスと乗り越え方

10万字を書ききる意志と仕組み

筆が止まる瞬間とその突破法

推敲・校正の基本

7.読まれる・売れる原稿に仕上げる

読者を動かす文章の条件

読者に寄り添った言葉選び術

項目・本文の磨き方

8.生成AIの補助的活用法

アイディア整理や章立ての複数パターン提案

導入文や小見出しの比較検討

執筆初期の下書き生成と「自分の声」を重ねて磨く方法

ハルシネーション対策と事実確認の徹底

AIを「伴走者」として活かし続ける習慣づくり

9.出版後の広がりとキャリア活用

書籍は書き終わってからが本番

書店挨拶の作法

出版によって変わるキャリアの未来図

印税収入のリアル

おわりに

人間は習慣の生き物です。

生活の99%はルーチンで成り立っており、多少の違いはあっても、大半は同じ行動の繰り返しの中で流れていきます。朝起きてスマートフォンを見て、仕事をして、似たような会話をして・・・。気づけば、昨日とほとんど変わらない一日がまた過ぎ去っているのです。

だからこそ、新しいことを始めるには「意識的な一歩」が欠かせません。その一歩は大きな挑戦でなくても構いません。ほんの1%の変化であっても、積み重ねれば確実に人生を動かしていきます。

今回の全6回の講座は、その「1%の変化」を積み上げるために設計してきました。

第1回では、人の心を動かすライティングの基本構造を身につけ、第2回では、アカデミックライティングとパラグラフライティングを通じて論理を明確に伝える力を磨きました。

第3回では、検索エンジンとSNSの両方から読者に見つけてもらうためのウェブライティングを解説し、第4回では、ランディングページを中心に、行動を変えるセールスライティングの技術を深めました。

第5回では、人の言葉に宿る温度をすくい取るインタビューライティングを扱い、そして第6回では、商業出版を見据え、AIと共創しながら「自分の言葉を本にする」実践的な方法を学びました。

振り返ってみると、どの回も「知識を学んで終わり」ではなく、実際に手を動かし、自分のキャリアや実績に結びつけることを意識した構成になっていたことに気づくでしょう。ライティングは文章力を鍛えるだけのものではなく、思考を整理し、人に伝え、相手を動かす力そのものを磨きます。その力は、仕事を進める上でも、キャリアを築く上でも、そして人生全体を前に進める上でも、揺るぎない武器となるはずです。

さらに言えば、ライティングの力は「自分をどう見せるか」を変える技術でもあります。SNSに投稿する一文、社内で共有する報告書、外部に出す企画書や論文。どんな場面でも「言葉の選び方ひとつ」で伝わり方は劇的に変わります。言葉は未来の評価や人との関係を左右する大きな要素であり、それを自在に扱えることは、これからの時代を生き抜くための武器になるのです。

新しいことを始めるにはエネルギーが要りますが、そのエネルギーを注ぐ先として「学ぶ場に飛び込むこと」ほどリターンの大きいものはありません。普段と違う本を手に取ることも、新しい講座に参加することも、すべてが「昨日までと違う自分」へとつながっていきます。

ちなみに英語には「One New Thing A Day」という言葉があります。直訳すれば「一日にひとつ新しいこと」。小さな一歩の積み重ねが、大きな変化を生むことを示しています。

最後に改めてお聞きします。

今日、あなたはどんな新しい一歩を踏み出しましたか?

追伸

ここまで20,000字を超える長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。

生成AIが下書きを助けてくれる時代になりましたが、最後に残る差を決めるのは、あなた自身の声と体験です。「この人だからこそ」と思わせる言葉をどう磨き、どう形にするか、それこそが本講座で徹底的に扱うテーマです。

AIに任せられる部分は効率化に活かしつつ、最終的にはあなたの個性をにじませる。それが、これからの時代に求められる文章であり、ライターとして選ばれ続ける秘訣です。

みなさんと一緒に、ライティングの可能性を広げていけることを楽しみにしています。

お申し込みはこちらからどうぞ。